백양사의 가을꽃

2022. 10. 13.

백양사 가는 길을 안내해주는 약수천변의 아기단풍이 아직은 푸른빛을 벗어나지 못하고 있지만, 2주 정도 지나면 울긋불긋 약수천 주변을 물들일 듯 합니다.

전라남도 장성군 북하면 백암산에 있는 백양사는 삼국시대 백제의 승려 여환이 창건한 사찰로, 스님의 불경소리에 백양들이 모여들어 백양사(白羊寺)라 개명하여 오늘날에 이르고있다합니다.

쌍계루와 약수천을 내려다보며 서있는 백양이 백양사 의 유래를 그대로 잘 이야기하고 있는듯 합니다.

백암산에 우뚝 솟은 백학봉은 약수천 작은 호수에도 멋지게 투영되고, 쌍계루앞 약수천에도 담겨있고, 심지어는 청운각 앞의 작은 연못에도 위엄있게 담겨 있어 붉은잉어와 황금잉어가 연못속의 백학봉을 오르락 내리락하고 있습니다.

백학봉을 빼고는 백양사를 설명할수 없을 만큼, 대웅전과 대웅전 뒷뜰의 오층석탑 위에도 백학봉의 늠름한 위용이 가히 압권이라 아니할수 없습니다.

백양사 경내의 멋진 건축물들과 가을꽃 뿐만아니라, 탐스런 감이 주렁주렁 달려있는 감나무도, 아직은 파랗게 달려있는 모과나무도, 한결같이 백학봉을 바라보며 중생들이 바라는 국태민안과 수능시험을 코앞에 둔 수험생을 둔 중생들이 바라는 바 대로 합격 할 수 있도록 불심을 굳건히 하고, 모든 중생들의 길흉 화복 을 감당하는 근원이 백양사를 통해 백학봉에 기인하고 있는것은 아닌가 독백 하면서 혼자만의 상상력 을 한껏 동원해 봅니다.

백양사 일주문을 지나 아기단풍 터널을 즐기며 달리 다 보면, 약수천변에 잘 조성된 너른 주차장이 나타나 고, 주차장을 지나면 백양사 산책로의 시작을 알리는 아담한 호수가 반겨줍니다.

지난 8월에 백양꽃을 보러왔을때 까지는 이용 가능 했던 기존 주차장이 일시 폐쇄되고, 길건너 반대편 산 아래 주차장을 이용해야 했기에, 습관처럼 호수를 한바퀴 돌고 백양사로 향하기 위해서는 조금 더 발품 을 팔아야 했습니다.

그럼에도 불구하고, 징검다리를 건너면서 시작되는 호수 둘레길(?)의 초입에는 제법 노랗게 물든 은행잎 이 도란도란 가을을 이야기하고, 잘 익은 은행열매가 후두득 후드득 작은 바람에도 땅에 떨어져 둘레길에 가득해서 밟지않으려 조심조심 발걸음을 옮겨봅니다.

아기단풍도 한잎 두잎 물들기 시작했고, 아침 햇살이 올라오기 전 파란하늘이 호수에 빠져 하늘색과 호수색이 분간이 안가는데, 멀리 보이는 백학봉도 덩달아 호수에 빠져 가을아침에 새소리, 물소리, 풀벌레소리에 푹 빠져 속세를 떠난 편안한 마음의 무념무상한 심정으로 호수 가운데 작은 섬 위에 의연하게 서있는 소나무를 중심으로 사방을 병풍처럼 둘러싸고 있는 산들을 호수 가운데로 끌어들여 시공을 잊은채로 정신없이 셔터를 누르고 있노라니, 호수 위에서 퍼드득 퍼드득 날개짓하는 오리들의 분주한 아침식사 시간에, 호수 건너편 장닭의 경쾌한 알람소리가 자연과 조화롭게 하모니를 이룹니다.

백양사의 가을꽃을 만나고 다시 찾은 호수를 아까와 는 반대 방향으로 돌다보니, 쾌청하기 그지없는 가을 하늘에는 어느덧 찬란하게 떠오르는 아침해가 호수 속에 서 더욱 더 반짝이고, 아침 해를 중심으로 호수와 하늘과, 병풍처럼 호수를 둘러싼 사방팔방의 산을 배경으로 가을아침이 남김없이 카메라 메모리 속으로 빨려 들어가는 백양사 약수천의 호수에서 맞는 가을 아침은 가늠할 수 없는 나만의 행복인듯 싶습니다.

기회만 된다면, 이핑계 저핑계로 일년에 서너번 찾게 되는 백양사는 극심한 가뭄에도 마를 줄 모르는 약수 천과 아담한 작은 호수의 여명과 함께 나를 부르는 치명적인 유혹으로 다가오곤합니다.

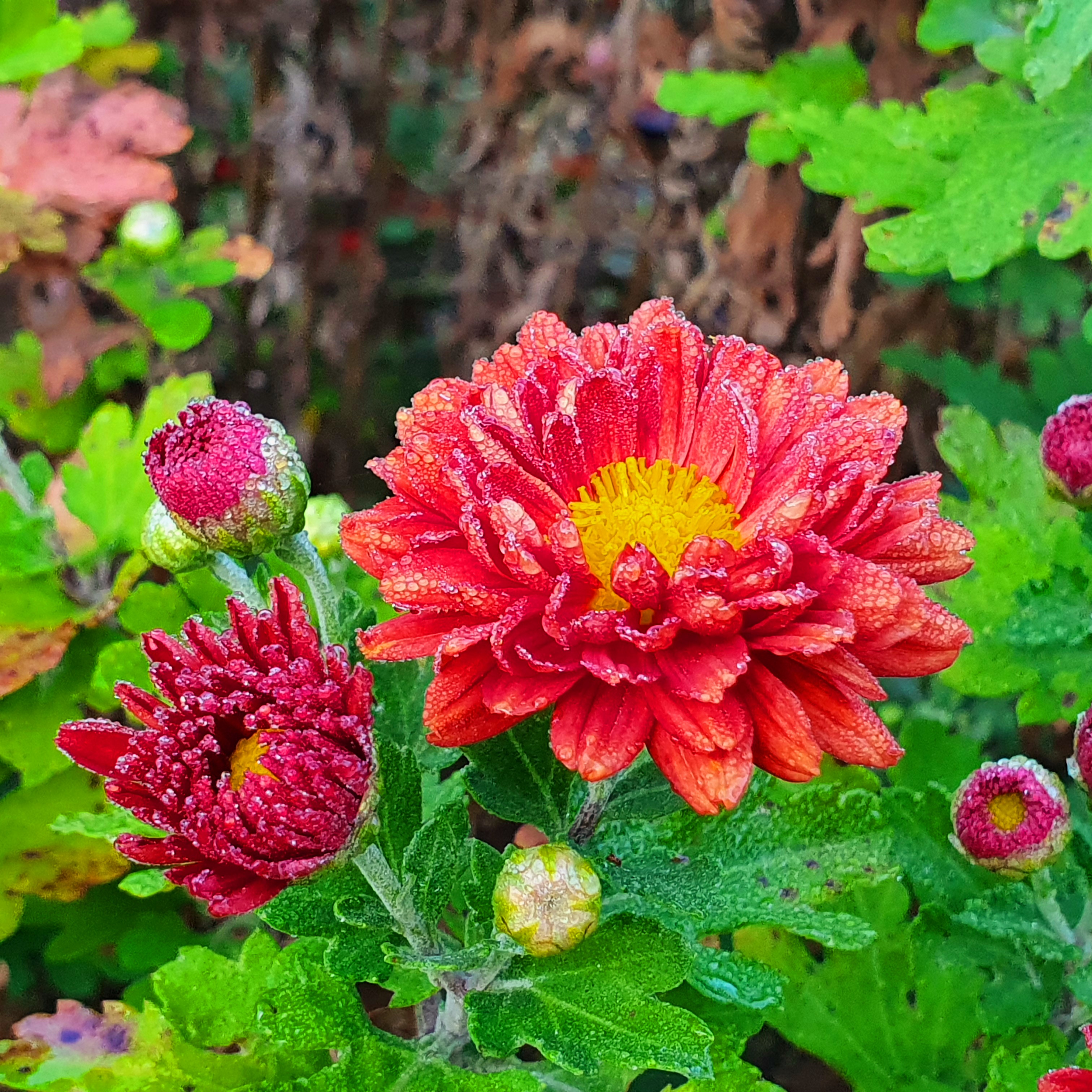

작은국화(소국)와 산사가 절묘하게 어우러져 아직은 단풍이 제대로 들기 전 산사를 예쁘게 꾸며줍니다.

요즈음 국화는 개량종이 넘쳐나, 풍성하고 개성있는 글래머 스타일의 국화가 대세인듯 싶지만, 키도 작고 꽃송이도 가까이서 보아야 국화라고 인식될 정도의 어찌보면 볼품 적은 소국이지만, 단정한 산사와 정말 잘 어울린다는 느낌을 지울수가 없습니다.

대웅전 뒷뜰과 석탑이 서있는 뜰의 경사진 언덕배기 에서 백학봉을 바라보는 듯 피어있는 소국과 담장 아래 촘촘하게 피어있는 소국의 수줍어하는 모습과, 밤새 촉촉히 내린 서리가 조금씩 녹기 시작한 소국의 꽃잎에서 부터 깊어가는 가을이 그대로 읽혀집니다.

봄의 전령사인 백양사의 명물 천연기념물(486호) 고불매가 파란기운없이 시커먼 모습으로 볼품없이 담장 위에서 큰 키로 담장 아래 형형색색으로 만개한 백일홍을 부러운 눈초리로 응시하고 있고, 고불매 가 서있는 담장 너머에는 역시나 볼품없이 늘어진 버들매화가 초여름 부터 내내 절제된 아름다움을 뽐내며 가을이 정점을 향해 달려가고 있음을 말없이 웅변하고 있는 백일홍에 포위된 채로 봄을 기다리는 백양사 대웅전 너른 뜰에, 노란국화로 가득했던 나룻배와 한반도 지도가 가을을 대변했던 노랑꽃 축제가 있던 코로나 펜더믹 이전 시대의 백양사를 잠시 추억하게 합니다.

머잖아 단풍의 시간이 돌아오면, 소국도 백일홍도 찬연한 빛을 잃고 늦가을 속으로 사라지겠지만, 한두 송이는 그대로 남아 첫눈과 해후하기를 바라봅니다.

화창했던 어느 가을날 아침, 백학봉 아래서 소국과 백일홍이 절제되고 기품이 있는 백양사를 가을속 으로 한없이 밀어 넣고, 동시에 나의 마음은 백양사의 가을 앞에서 하릴없이 무장해제되어 버리고 맙니다.

언제 다시 찾게될지는 알수 없지만, 이렇게 백양사의 가을은 아쉬움 속에서 산사의 절제된 아름다움으로 남아, 부자된 마음으로 행복을 한껏 품어봅니다.